Her: Capitoli Universitari

Capitolo 6: Napoli

Carissime e carissimi voi,

È tutto blu; di questo mio viaggio – soprattutto delle ultime tappe – ci sono sfumature, correnti di blu che continuano a spingermi. Dalle coste rocciose calabresi, fino al mare scuroscurissimo del porto di Messina, ed ora stazione Toledo.

Napoli ce l’ho sempre avuta sotto gli occhi, è che semplicemente non l’avevo mai vista.

Poi un martedì mattina, prima di andare a scuola, sono volata dalle scale del palazzo: non caduta, il che potrebbe implicare essersi distratta, aver messo il piede storto, magari aver perso l’equilibrio ed essere finita sul fondo schiena, magari aver fatto qualche gradino col sedere che scivolava da un’altezza all’altra, con tanto di zaino e libri che facevano attrito.

No, no, io ho volato: inciampata sui miei stessi piedi, senza alcun riflesso per aggrapparmi a qualcosa, ho sorvolato gli ultimi tre gradini della scalinata atterrando di faccia, nell’androne del palazzo.

Quando ho alzato lo sguardo c’era Napoli.

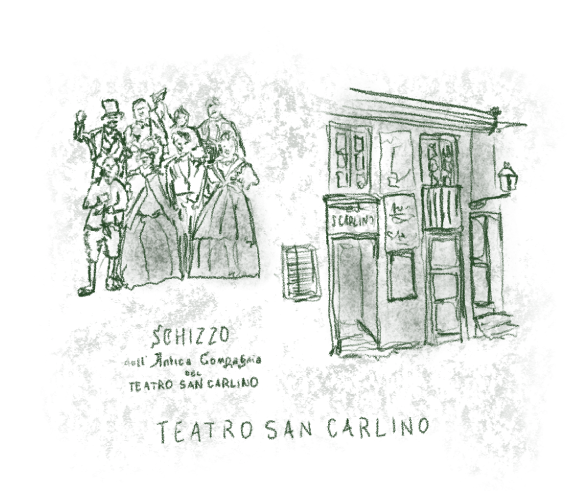

Un quadro, no, una foto, una vecchia foto in bianco e nero; avevo graffi sulle mani, botte sui gomiti, perdevo sangue dal mento e dalla lingua ma non importava. Quella vecchia Napoli era sempre stata nel mio palazzo ed io non l’avevo mai vista: il Teatro San Carlino e un ritratto della sua vecchia e antica Compagnia.

Un quadro, no, una foto, una vecchia foto in bianco e nero; avevo graffi sulle mani, botte sui gomiti, perdevo sangue dal mento e dalla lingua ma non importava. Quella vecchia Napoli era sempre stata nel mio palazzo ed io non l’avevo mai vista: il Teatro San Carlino e un ritratto della sua vecchia e antica Compagnia.

Non dovevo finire in questa stazione.

Io e il mio inseparabile zaino potevamo risparmiarci l’ennesimo mezzo di trasporto, ma non potevo non vederla, non potevo non raccontarvela.

La stazione di Toledo è considerata una delle più belle del mondo: progettata da Oscar Tusquets Blanca, sembra fatta di tanti pezzi di cristallo. Un enorme mosaico di pezzi blu, turchesi, verdi, bianchi, è una grotta azzurra che prosegue con costanti riflessi; è come stare in acqua ma da asciutta, un finto acquario sotterraneo, allora i pesci hanno le gambe. Sono le persone che prendono le scale mobili, talmente abituate che neanche si guardano attorno, loro sono pesci di zona, scendono in acque ancora più profonde mentre io risalgo: un pesce con le gambe che non ha imparato a respirare bene sott’acqua.

«È ‘na scemità».

«È ‘na scemità».

Viaggiare, fermarsi e rimettersi alle mani di qualcuno del luogo è tutto un altro tipo di fiducia. Non studi, non pianifichi, non calcoli in quanto tempo e con quanti mezzi sia meglio spostarsi per concentrarsi su tutto, per vedere tutto.

I pesciconlegambe che abitano le città sanno: conoscono i caffè più buoni, le scorciatoie, cosa puoi vedere in foto o cosa invece devi respirare, cosa devi vedere per credere.

I pesciconlegambe che abitano le città sanno e parlano: Napoli non accoglie, prende, rapisce chiunque arrivi nel primo istante in cui tocca suolo. Anzi, rapisce sin dal treno, quando le persone che tornano parlano e le frasi non hanno parole, il napoletano è un’unica parola: un discorso è un’unità di note che salgono e scendono, salgono e scendono con un volume altissimo, un caos non casuale che non capisci ma intendi.

«Una scemità; potevo venirti a prendere in macchina alla stazione, parcheggiavamo là, ma tu no, capa tosta, dovevi vedere Toledo, Toledo, Toledo. Ma pozzo mai truvà posto pe’ ‘a machina into’ ‘o centro?»

Potevo arrivarci, poteva essere logico, ma Antonio si lamenta sempre ed io lo lascio fare, che mi piace ascoltarlo mentre si sforza di farmi capire, di separare le parole: Antonio si lamenta e intanto si carica il mio zaino sulle spalle. Una scemità: quello zaino non mi pesa, non mi pesa niente, viaggio da sola da tempo e sulle spalle non sento più niente.

Posso caricarmelo sulla schiena e camminare per chilometri senza fermarmi, senza fiatare.

Ma non mi fa neanche parlare: smette di lamentarsi e mi abbraccia, si rende conto che non mi ha nemmeno salutata, le scemità erano più importanti. Quando Antonio ti abbraccia ti stringe, non importa la confidenza che c’è: mi prende dai fianchi e quasi mi solleva.

Antonio è il pesceconlegambe che mi riporta all’interno di una corrente, mi rimetto alle sue mani, cammino sulle sue orme.

Tutto parte sempre da un bar, la maggior parte delle città che vi ho raccontato son partite da un bar: la colazione è importante.

Quando si viaggia da soli si ha il tempo di non distrarsi, guardare tutto anche se non si conosce niente, imboccare le strade che più t’ispirano, che di pancia ti guidano. Viaggiare da soli ha fascino.

Ma quanto mi mancava parlare con le persone.

La colazione dura quasi tre ore ed io neanche me ne rendo conto, mi rimetto a chi conosce, allora è inutile guardare l’orologio.

Qui un bar non è mai un bar qualsiasi: siamo di fretta, lo dice lui, ci sono troppe cose da vedere e allora il caffè si prende al banco, si mangia al banco, in piedi, all’interno. Siamo di fretta, sì, ma rimaniamo lì in piedi per quasi due ore.

La tazzina è bassa, è bollente, Antonio la prende con le dita come se neanche lo percepisse, io la prendo dal manico con due fazzolettini: non mi brucio le dita ma le labbra non scampano.

Il caffè è corto, mi obbliga a non mettere lo zucchero. Aveva ragione.

Poi devo prendere una sfogliatella, anche questo è un obbligo, non ho il permesso di scegliere, neanche di guardare altro: ma riccia o frolla?

Il Signor barista, che ha i capelli bianchi, un cappellino come parte della divisa e gli occhi verdi, del verde della stazione di Toledo, dice che la scelta è una questione d’identità.

Ma Antonio dice riccia: «pe’ ‘a signurina, ‘a riccia». Aveva ragione.

Qui mi chiamano “signorina” ma mi danno del voi, allora posso accettare anche il diminutivo come appellativo: chiamata a voce alta non sono dottoressa, non ho un nome proprio, sono solo signorina ma qui diventa una questione di cultura, la formula di un canovaccio che non cambia.

Qui mi chiamano “signorina” ma mi danno del voi, allora posso accettare anche il diminutivo come appellativo: chiamata a voce alta non sono dottoressa, non ho un nome proprio, sono solo signorina ma qui diventa una questione di cultura, la formula di un canovaccio che non cambia.

Spaccanapoli è viva anche al mattino presto, ha la voce alta anche al mattino presto.

Antonio parla mentre cammina: di chi conosce chi, della signora al terzo piano che ha avuto una figlia ma le ha dato un nome da maschio, di chi crede in cosa, del sangue di San Gennaro, mischia racconti su racconti ed io non ne sento neanche la metà.

Cerco di stargli dietro, gli guardo la nuca e m’impegno per non perdermi: i pesciconlegambe che camminano pieno si mettono tre me e lui, chi va veloce invece mi prende le spalle, urta contro le mie mani, Antonio sembra schivare tutto e tutti come se avesse gli occhi anche sulla schiena. Resto dietro ma mi tengo a lui, come i bambini all’asilo, ci aggrappiamo per non perderci: lui continua a raccontare, io acchiappo le parole che scivolano alla sua destra o a sinistra, poi mi arrendo.

La gente mi chiama -sempre signorina, mannaggia- e mi sorride, mi salutano, alzano le braccia: c’è tutto un mondo davanti di frasi lanciate da una parte all’altra, tra gente che cammina, bambini che corrono, madri che gridano, signori col bastone e buste tra le mani che cercano di leggere la lista della spesa, le liste fatte a mano, scritte su fogli strappati di quaderni a righe. Scritti per bene, calligrafia grande e leggibile, così il nonno non si sbaglia.

La gente mi chiama -sempre signorina, mannaggia- e mi sorride, mi salutano, alzano le braccia: c’è tutto un mondo davanti di frasi lanciate da una parte all’altra, tra gente che cammina, bambini che corrono, madri che gridano, signori col bastone e buste tra le mani che cercano di leggere la lista della spesa, le liste fatte a mano, scritte su fogli strappati di quaderni a righe. Scritti per bene, calligrafia grande e leggibile, così il nonno non si sbaglia.

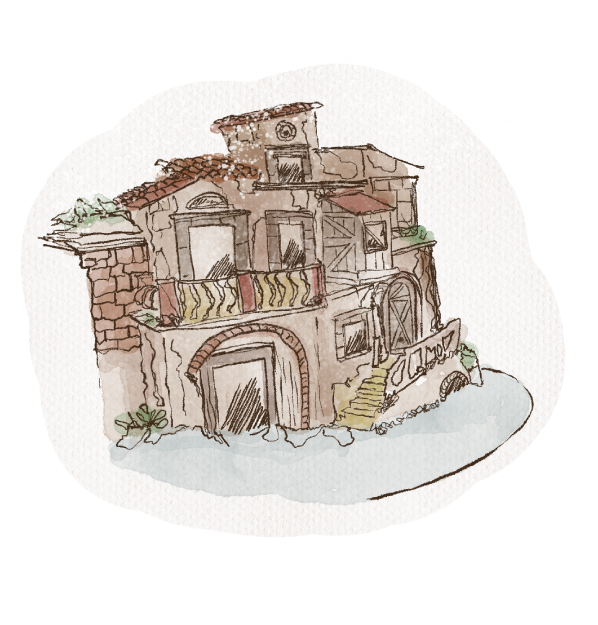

C’è un mondo sopra: un’intimità esposta al pubblico, biancheria e lenzuola bianche appese come parte identificativa della città, prima del cielo ci sono le federe dei cuscini, ci sono le mutande pulite, lavate col sapone di Marsiglia per tenerle bianche.

E poi c’è un mondo sotto: questa è una città che nasconde, che conserva, ma nella Napoli Sotterranea Antonio non mi ci porta, sa che soffro i luoghi chiusi. Non so perché lo sa, ma lo sa.

Quando riesco ad affiancarmi a lui, ad ascoltare quello che ha da dirmi invece di acchiappare solo qualche parola, entriamo in San Gregorio Armeno: presepi, e a me il presepe non mi piace.

Botteghe in legno illuminate, costruzioni che sembrano vive, artigiani che sistemano le loro costruzioni: sì, costruzioni, iniziano dal pavimento e sono più alte di me.

I pastori si piegano fluidi, i pescatori hanno pesci con code che agitano, i mulini girano e l’acqua, ovunque c’è acqua che sale, scende, viene raccolta, buttata, c’è uno scroscio costante. Un signore sorride, gli mancano due denti davanti, dice che ha scolpito tutto con le sue mani: avrà una settantina d’anni, pelle tirata dal sole, piegata dagli anni, eppure mani da giovincello, da garzone con calli e colla sulle dita.

I pastori si piegano fluidi, i pescatori hanno pesci con code che agitano, i mulini girano e l’acqua, ovunque c’è acqua che sale, scende, viene raccolta, buttata, c’è uno scroscio costante. Un signore sorride, gli mancano due denti davanti, dice che ha scolpito tutto con le sue mani: avrà una settantina d’anni, pelle tirata dal sole, piegata dagli anni, eppure mani da giovincello, da garzone con calli e colla sulle dita.

Non ha solo pastori o contadine, ci sono anche le maschere della commedia dell’arte: ne prendo una a caso, non so a chi appartenga, è nera e senza guance, ha solo un grande naso. Sa di cuoio e morbidezza: mi racconta che una volta le maschere si costruivano sugli attori, che gli capita ancora di farlo, ogni tanto. Il personaggio diventava parte di chi lo interpretava: non era un passaggio di testimone, quasi una reincarnazione, l’attore dona la sua postura al personaggio, le mischia, lo stesso fa con la voce, con la mimica e allora perde il volto. Gli artigiani modellano il cuoio affinché quella durezza, la porzione di volto che copre la maschera e che rende l’attore personaggio possa parlare, esprimersi, alzare gli zigomi e piangere con la coda dell’occhio, pur nella sua fissità.

Tre mondi incastrati in un’unica strada che spacca in due la città, ma comunque a me il presepe non mi piace.

«Dai, dillo».

«Non sto dicendo niente».

«Lo so che me lo vuoi dire», lo prendo sotto braccio per non perderlo.

«E io so che lo sai, quindi non te lo dico».

Non mi racconta più nulla, lui sa che io so. Non so perché lo sa, ma lo sa.

Lui sa che ho amato un uomo che di questi luoghi aveva tutto: tradizioni, storie e accento. So che il presepe è dove inspiegabilmente convive il sacro e il profano, che in Natale in casa Cupiello De Filippo insiste sul legame tra il padre e il figlio, sulla loro lotta per il presepe: un padre che lo vuole costruire a tutti costi, con tanto di colla calda, un genitore che vuole l’approvazione di un figlio a cui il presepe non piace. So che rappresenta due generazioni, chi perde i valori e chi tenta in tutti i modi di conservarli.

Io lo so e lui non mi dice niente.

L’università, è lì che dobbiamo andare: la parte bella -e comoda- di quando non si è da sole è che ci si può fidare, perdersi guardando ciò che si ha attorno con la certezza di arrivare da qualche parte. Portata a braccetto, l’altra persona sa dove farti mettere i piedi: come all’asilo.

Non c’è un campus, Napoli ha diverse sedi mischiate nella città, quando arriviamo è già pomeriggio, è ora di un altro caffè.

Antonio mi lascia fare, dice che devo scrivere sul mio taccuino, devo disegnare, lui è un impiccio, si prende un caffè così mi lascia sola.

Bugia, è solo pigro, ma è perfetto perché non sono più abituata a stare così tanto tempo lontana dalla mia solitudine.

Mi ha portata alla Federico ll, la più antica università laica d’Europa; Napoli è una città universitaria perché l’Università è ovunque, non c’è un campus, un edificio, è sparsa in tutta la città. Da qui sono passati Vico, Croce, De Sanctis ed io, con un taccuino e dei colori.

Si dice che Federico ll la volesse per la costruzione di un pensiero critico, non solo per una formazione classica: allora qui le persone parlano, parlano, e parlano e parlano e i loro discorsi sono fili tesi che partono dai corridoi e si trasformano in dibattiti, fili che s’intrecciano, girano su se stessi, si scontrano, si allungano per arrivare all’esterno e – anche qui – dopo essere arrivati a me, sono fili che mi girano attorno e finiscono direttamente sott’acqua.

Il dipartimento umanistico è vicino al porto: anche qui posso stare seduta per terra, con voci di studenti e studentesse che rimbombano tra la salsedine, tra le onde che sbattono sulle funi del porto. Questi pesciconlegambe studiano filosofia sopra una pizzeria, escono dalle aule discutendo, si animano, gesticolano e continuano anche quando tra le dita hanno pizzette farcite di sugo che macchia chi ascolta: un branco di pesci che parla, schizzandosi di sugo e mozzarella, di Plessner.

Alzo lo sguardo dalle matite e Antonio mi indica l’orologio: voglio vedere il Vomero, il centro storico, i quartieri spagnoli, il Vesuvio, Mergellina, voglio passeggiare sul lungomare e Antonio dice che «mo’» lo facciamo, che «mo’» facciamo tutto.

Ma il tempo è un elastico, un appuntamento è tutto un «mo’» che non arriva mai: c’è un attore, un Pulcinella.

Saltella e mi prende la mano, mi fa fare una giravolta, poi una seconda, una terza e parla in dialetto: mi aggancio a qualche fonema ma dietro le sue spalle c’è un teatrino con le marionette, non serve sapere altro.

Mi siedo per terra, in mezzo ad una ventina di bambini che cercano di coprirsi con le loro giacche: Antonio rimane in piedi, dietro, inserito nel muro di tutti i genitori, ma io non ci vedo bene, devo guardare da vicino come i bambini, devo aggrapparmi a loro per non perdermi.

C’è odore di zucchero filato e caramelle gommose: entra in scena la marionetta di Pulcinella, dice che il tempo non passa mai quando serve e invece corre quando vuoi tenertelo, così quando incontra il Tempo gli fa una proposta.

C’è odore di zucchero filato e caramelle gommose: entra in scena la marionetta di Pulcinella, dice che il tempo non passa mai quando serve e invece corre quando vuoi tenertelo, così quando incontra il Tempo gli fa una proposta.

«Dammi ’na jurnata sulo pe’ fa’ tutto chillo che nun aggio fatto»

Il Tempo ride e gli dà una giornata lunghissima: la gente però resta ferma, il sole non scende, nessuno cresce, nessuno va via, nessuno torna e dobbiamo andare via. Noi dobbiamo andare via. Antonio mi tocca una spalla, dobbiamo andare via mo’, che siamo in ritardo.

Allora corriamo, corriamo entrambi tenendoci la mano per non sbagliare strada, corro anche se non so perché, chi ci insegue, quale programma perfetto stiamo rovinando con il mio ritardo.

Non facciamo in tempo.

Corriamo tra Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale e poi Via San Carlo.

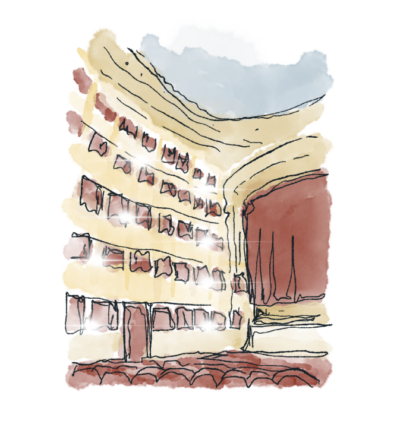

Un edificio con una facciata sobria: colonne, archi, pochi eccessi e io non lo so, non riconosco nulla. Napoli sembra contenere, non ostentare, così mi ritrovo davanti uno dei teatri d’opera più importanti del mondo.

Sento la musica da fuori: Antonio, pesce senz’aria, è piegato sulle ginocchia, non riesce a respirare.

Non capisco se ce l’ha con me per il ritardo o se è solo dispiaciuto.

Riconosco la musica da fuori: Čajkovskij, c’è Lo Schiaccianoci al Teatro San Carlo, che è una torre d’avorio, un’isola d’ascolto in mezzo al caos.

Fuori ci sono tutte quelle persone rimaste senza biglietto, tutte quelle persone che non hanno guardato bene l’orario, gente con la pelliccia, donne con guanti e tacchi, ma c’è anche chi, con le scarpe da ginnastica, si è distratta per uno spettacolo di marionette.

Resto a bocca aperta, ed è questa la parte che più mi manca di quando si viaggia con qualcuno: la meraviglia della sorpresa.

Voleva portarmi a vedere il balletto; ad Antonio il balletto non piace, dice che voleva solo farmi vedere il teatro da dentro, ma è una bugia.

Lo Schiaccianoci è una delle mie storie preferite. Non so perché lo sa, ma lo sa.

Non fa niente, non voglio vedere neanche le foto dell’interno del teatro, voglio che me lo descriva, lo voglio immaginare.

Allora ci sono poltrone di velluto rosso, e logge rosse incorniciate dall’oro dei palchi, con un soffitto affrescato d’azzurro, come Toledo, come il mare, come gli occhi del cameriere del bar di stamattina. Poi c’è lo spazio per l’orchestra, un lungo e pesante sipario di velluto, di quelli che si aprono e smuovono l’aria, che anche la persona seduta nel punto più alto, scomodo ed economico riesce a percepirne la pesantezza.

«Secondo te come finisce?»

«Tu? Tu nun ’a cunusce ’a fine d’ ’o Schiaccianuóce?»

Chiaramente mi riferivo alla storia di Pulcinella e del Tempo, Antonio alza le spalle, è sera e ormai fa fame ad entrambi.

Quando ci sediamo in pizzeria dice che secondo lui Pulcinella si abitua all’assenza del tempo; io il tempo lo rivorrei in tasca, proprio quel tempo che non ho dovuto controllare per l’intera giornata.

Che il problema non sta nell’orario, è solo che non sappiamo che farcene.

Antonio mi guarda torvo, mi guarda storto, poi sorride.

«Allora ’a storia ’a cunusceve già».

Certo che la conoscevo.

Il tempo, esattamente come l’elastico, sembra rimbalzare indietro e più lo tendi più fa male quando torna.

Napoli è una città che conserva il peso dell’esperienza, della tradizione, e non ti guarda in faccia: te lo mette sulle spalle anche se non ti conosce, anche se sei appena arrivata.

Non ho portato lo zaino per tutto il giorno eppure mi tira il collo, mi fanno male le braccia, le spalle su cui un’intera città ha camminato: c’è stato un amore che mi ha attraversata da spalla a spalla, a passo lento, e poi i presepi, tutta quella malinconia di feste vissute, di cose che potevano essere e non sono state, di cose che sono state e non torneranno, e i burattini!

Le maschere, quei fili, i personaggi si sono seduti e appoggiati sul collo, vicino le orecchie, con le risate di tutti quei bambini che prendevano in giro il Tempo, che non sanno ancora di essere pesciconlegambe, di avere il bisogno di aggrapparsi per non perdersi.

A Napoli si piange due volte: per la bellezza e per la storia che hanno vissuto le altre persone, tutte sconosciute, che generosamente te la donano, ti ci introducono con oneri ed onori.

Quando io e Antonio ci salutiamo ho ancora le dita unte per la pizza fritta, le passo sulla sua giacca, per fargli dispetto.

Quando io e Antonio ci salutiamo ho ancora le dita unte per la pizza fritta, le passo sulla sua giacca, per fargli dispetto.

Quando Antonio ti abbraccia ti stringe, ma stavolta lo zaino lo lasciamo per terra e allora riesce anche a sollevarmi. Sulle sue spalle c’è Napoli e le mie braccia. Chissà quanto gli pesa addosso tutta la mia storia.

«Ciao signorina».

Gli grido da lontano che voglio un finale alternativo, voglio che mi riscriva la storia del Tempo. Chissà se ha acchiappato le mie parole.

Io me ne ritorno in viaggio, piena di parole e disegni, pronta a tornare verso il nord.

Vi aspetto per il nostro prossimo viaggio, sempre con estremo amore.

La vostra Her.