Her: Capitoli Universitari

Capitolo 5: Messina

Carissime e carissimi voi,

secondo le fonti la prima traversata dello stretto di Messina è stata compiuta agli inizi degli anni ’30: quasi quattro chilometri che -secondo internet- si possono affrontare in circa due/tre ore, accertandosi che il mare permetta la traversata, che la persona che l’affronta sia abbastanza allenata e, per qualsiasi evenienza, accompagnata da una barca d’appoggio.

Vorrei tanto raccontarvi che sì, ho affidato il mio zaino all’immaginarioSignore della barca, che ho infilato un comodo costume intero e mi sono tuffata.

Con tappi nelle orecchie e occhialini rosa, quelli che vendono nelle edicole delle zone marittime, con gli squaletti disegnati sopra.

Vorrei raccontarvi che a metà traversata mi sono fermata. Lo stretto collega il Tirreno e lo Ionio, le correnti sono imprevedibili e ti sbalzano a destra e a sinistra, ti convincono a metà dell’opera che non ce la farai e invece, alla fine, ce la si fa sempre.

Però il traghetto è tanto ma tanto comodo; la giacca che mi ha salvata dal freddo del treno calabrese mi permette di non affrontare l’intero viaggio all’interno del traghetto. Ci sono lavoratori con cappelli di lana tirati giù fino al naso, due studentesse che dormono l’una sull’altra, con enormi valige sotto i loro piedi, una mamma con una neonata attaccata al petto, entrambe avvolte da uno sciarpone viola.

In pochi andiamo a prua: siamo quelli che hanno accettato il terribile caffè che fanno a bordo, che affrontano sciarpe e capelli che viaggiano in direzione ostinata e contraria rispetto allo sguardo.

Battiamo i denti, i piedi per terra sperando che il movimento ci riscaldi, eppure rimaniamo fuori. Il cielo diventa rosa, adotta a tratti l’arancione, la nausea scompare, il freddo dell’alba immobilizza le dita, lascia arrossire i capillari, lacrimare gli occhi, ma col sonno tra le ciglia rimaniamo: due signori si abbracciano, cercando di ripararsi dal vento, io afferro la barra d’acciaio della prua -quasi della stessa temperatura delle mie dita- lì c’è la Sicilia.

Il realeSignoredeltraghetto mi consiglia di andare verso il Duomo, non dista molto dal porto, ma cambio il verbo e verso il Duomo corro. Non so bene quale strada stia seguendo, svolto a destra, poi di nuovo destra, poi sinistra ma senza reale senso di causa: seguo tutto ciò che la luce bagna, tutto ciò che inizia a prendere vita.

Bisbigli diventano voci, poi grida, saracinesche che si alzano, bar che aprono, la luce arriva a toccare il marciapiede e tutto assume un proprio volume. La città è ampia, larga, una fontana silenziosa ferma la mia corsa: il rumore dell’acqua arriva dal porto, da navi che continuano ad arrivare e partire, mentre la fontana d’Orione è vuota ma riesce a fermarmi.

Al porto i più anziani parlano del centro come la città fantasma: Messina è stata ridisegnata dopo essere morta.

La cattedrale della città sembra prendere fuoco, le mura inglobano l’arancione della luce e l’orologio astronomico del campanile brilla, l’oro delle rifiniture sposa perfettamente l’annebbiamento visivo di quando si dorme poco, quando ci si sveglia presto e si cammina con gli occhi socchiusi.

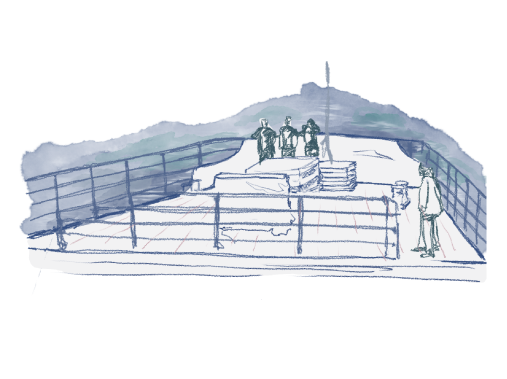

Messina è crollata con il terremoto del 1908, c’è un prima e un dopo in questa città, con macerie portate via da onde alte dodici metri: case, strade, archivi, chiese, diversi palazzi storici, tutto è stato tirato via e ricostruito da zero. Il Duomo conserva i fantasmi della polvere, delle parole sussurrate sotto le rovine, del dolore gridato da sopra: le strade larghe e gli edifici bassi raccontano la paura, l’abbandono di uno stile medievale, di costruzioni barocche per tutto ciò che può essere sicuro.

Messina è crollata con il terremoto del 1908, c’è un prima e un dopo in questa città, con macerie portate via da onde alte dodici metri: case, strade, archivi, chiese, diversi palazzi storici, tutto è stato tirato via e ricostruito da zero. Il Duomo conserva i fantasmi della polvere, delle parole sussurrate sotto le rovine, del dolore gridato da sopra: le strade larghe e gli edifici bassi raccontano la paura, l’abbandono di uno stile medievale, di costruzioni barocche per tutto ciò che può essere sicuro.

Seduta, il barista mi dice che Messina è presenza: si mostra nella fragilità delle cose, nei racconti dei nonni, nelle poesie. In Calabria guardavo davanti a me e non c’era solo il mare, c’era un’intera città caduta che si narra ancora.

«Signurina bedda, na manna du mandorla o du limuni?».

Il cameriere ha un grembiule a righe rosse, occhi simpatici e un marcatissimo accento. So perfettamente di che sta parlando, ma di prendere una granita fredda con le mani ancora ghiacciate dal traghetto non me la sento.

Sembra un tempo sospeso: in pochi secondi il bar si riempie, il calore del caffè mi arriva alle ginocchia, e la ricotta del cornetto è una cosa diversa. Non è ricotta, dovrebbero darle un altro nome: non possiamo intendere con lo stesso significante la ricotta del supermercato e questa cremaricottaspeciale che c’è nel cornetto.

Non sono del posto e mi si legge in volto, suppongo dagli occhi, sospetto dalla sorpresa di un sapore così terreno e concreto: le persone ridono della mia foga, delle dita che raccolgono la farcia caduta sul piattino e che lecco senza pensarci.

Sempre senza pensare ne ordino un altro, da portare via, anzi no!

Un cannolo da portare via, con la stessa ricattanonricottaspeciale.

Per la prima volta non ho un piano ben scandito, un elenco di cose da fare o una mappa da seguire: vorrei affianco a me qualcuno che questa città l’ha vissuta, qualcuno che mi sappia raccontare, sentirne tutti i suoni che oscillano tra parole dialettali che magari neanche riuscirei a capire. Non basta il mito di Cola Pesce raccontato da Calvino, metto le cuffie: questa città me la guardo con Rosa Balistreri che mi canta in siciliano nelle orecchie, una donna che parla di una terra che non ascolta, che guarda i suoi figli andare e non tornare. Come camminare su un corpo di donna, un corpo di mamma, qualsiasi strada sembra un arto familiare: passeggio sulle sue braccia, sulle costole, finisco al centro della sua pancia. Una piazzola fatta di palme e scooter gialli, rossi e blu parcheggiati ovunque: una pancia affollata da tutti i suoi figli che si muovono coperti, abbracciati, sbracciandosi per essere notati, salutati, parlano ad alta voce e si scambiano appunti.

Mi siedo sull’erba: il sole è alto, con pochi passi sono andata via dal porto, sono andata via dal Duomo, e che bello deve essere studiare e sentire il rumore del mare.

L’Università di Messina è una delle più antiche d’Italia, fondata nel 1548!

Queste nuove facce, questi nuovi figli, il movimento delle loro gambe muove la polvere, la terra, il pulviscolo appartenuto a milioni di persone, che magari in università venivano con il panciotto e con le gonne lunghe. Magari erano le loro nonne, i bis-bis nonni, ed ora ci sono loro con un pc e alcuni libri in bilico tra le mani. Non è un campus chiuso, ha più poli dislocati con quasi venticinque mila studenti e uno di questi venticinque mila inciampa proprio sulle mie gambe, proprio mentre tiro fuori il cannolo dallo zaino.

Non apro bocca, dice che da come mi muovo si vede che non sono del posto.

Dice che guardo ciò che ho attorno con sguardo grato e malinconico, bello e stupido.

Ok, ok, ve la sto romanzando troppo, non è andata proprio così.

Il cannolo davanti l’università l’ho mangiato veramente, con quella ricottaspeciale, senza nessuno che m’inciampasse romanticamente tra le gambe.

In questa città tutto sembra essere richiamato dal mare, come se ci fossero invisibili correnti sulla terra ferma, e le correnti sono imprevedibili.

Messina ha il Mume, il Museo Regionale Interdisciplinare, una corrente calda mi ha trascinata lì dentro, in una cittadella costruita nella città.

Un museo che non segue un solo ordine artistico: lì dentro ho visto Caravaggio, la povertà e la terra mischiata insieme nei suoi pastori, la morte e la vita raccontate insieme attraverso la luce, c’era Antonello da Messina, sculture rinascimentali e barocche provenienti da chiese oramai inesistenti.

E poi c’è la Messina prima del terremoto: plastici della città antica, foto, mappe, resti, parti di facciate e colonne che hanno resistito.

Lì dentro ho visto il silenzio.

Anche all’esterno, nel giardino archeologico, l’erba cresce tra le pietre e i resti architettonici, si muove senza fiatare, senza correre. Il tempo non si ferma ma senti di poterlo sospendere: hai la facoltà di vivere in due città contestualmente, anzi, nella stessa città ma in due tempi differenti.

Rimetto le cuffie, Rosa Balistreri canta:

«Mi votu e mi rivotu suspirannu

passu li notti ‘nteri senza sonnu»

Ed anche io, come lei, mi giro e mi rigiro ma il mio sospiro è semplicemente un respiro più lungo degli altri, un lungo e profondo respiro di consolazione: i palazzi sono così alti, il mare così rumoroso, le università e tutti i libri che conserva così antichi, e le parole sono state già pronunciate, la musica già cantata, donne e uomini hanno studiato e vissuto e così faranno i loro figli, e i figli dei loro figli, e anche quei figli che da questa madre vanno via senza tornare, la luce continuerà a bagnare i palazzi ogni mattina, a mandare a fuoco la pietra del duomo, ed ogni sera spegnerà quel calore, ed il vento ha soffiato forte e soffierà ancora più forte, più forte di me e di te che leggi. Ed è una consolazione: che esistano così tante cose, con questa loro grandezza e la loro imponenza. Che enorme consolazione sapere di poterci camminare in mezzo, attraverso: correre senza meta, consci che a priori da qualche parte si arriva, che il mare comincia e una barca ti aspetta.

È stato al museo che mi hanno detto di salire al Belvedere di Cristo Re, che quando sei là su sembra che qualcosa ti attraversi. Ma io volevo tornare al porto, volevo l’odore della salsedine, il freddo che brucia la pelle scoperta, l’odore del pesce, di gente che ha smesso di lavorare.

Non è stato uno studente a parlarmi. O meglio: uno studente è inciampato tra le mie gambe, mentre me ne stavo seduta, in silenzio.

Ma è sua nonna che mi parla, capisce che non sono di qui. Ci sono signore che hanno lo sguardo delle nonne: i capelli tirati da mollettoni ornati con piccole perle, ombretti lilla sfumati male, guanti di pelle, rughe dolci sotto gli occhi, vicino le labbra.

Mi chiede chi dei due sto guardando.

Mi chiede chi dei due sto guardando.

«Cu stai talïannu, Scilla o Cariddi?».

Scilla era una bellissima ninfa, trasformata in un mostro per la gelosia di una dea, allora le crebbero sei teste di cane. Si nasconde in Calabria, tra le rocce, pronta a divorare i marinai.

Cariddi tre volte al giorno risucchia le navi che l’attraversavano, creando mulinelli inghiottiva il mare e poi lo risputava.

Scilla latra, Cariddi lascia che le onde vadano violentemente l’una contro l’altra, che si distruggano.

Non so bene chi sto guardando, credo il confine: la sottile linea che delimita i due spazi, il confine che Messina crea tra mitologia e realtà, tra i fantasmi e chi c’è ancora.

Devo risalire, ritornare verso il nord, forse quello appena arrivato è il mio traghetto.

È proprio il mio traghetto.

Sono in ritardo, devo correre di nuovo, finisce sempre così: senza fiato e con un biglietto tra le dita che spero non voli via.

Noi ci vediamo nella prossima città,

come sempre con amore

la vostra Her.